Reuni Piala Tiger 2005 dan Pasoepati di Stadion Manahan (3-Habis)

Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner@yahoo.com

Kartu Merah Ronny Pattinasarany ! Pemain favorit saya dini hari tadi membikin gol. Membobol gawang Carlo Cudicini, kiper Chelsea. Sepak pojok si warrior Torsten Frings ia sambut dengan tandukan mematikan. Dialah Per Mertesacker, bek tengah Werder Bremen, kelahiran Hannover, 29 September 1984. Juga bek andalan Jerman pilihan Jurgen Klinsmann di Piala Dunia 2006.

Momen dini hari 23 November 2006 tersebut cukup menghibur hati. Karena secara tradisional saya condong menjagoi tim-tim Jerman di Liga Champions. Artinya, perebutan satu tempat terakhir menuju 16 Besar dari grup A Liga Champions 2006 ini akan diperebutkan nanti tanggal 5 Desember 2006. Oleh tuan rumah dan juara bertahan Barcelona melawan Tim Borowski, Miroslav Klose, Per Mertesacker, Torsten Frings dkk. dari Werder Bremen yang berasal dari kota industri dan pelabuhan di tepian Sungai Weser, Jerman ini.

Saya sebut menghibur, karena di hari Rabu, 22 November 2006, saya harus kembali mengelus dada melihat sepak terjang timnas U-23 Indonesia di Asian Games 2006 Doha, Qatar. Bobby Satria dkk. kembali takluk dalam pertandingan keduanya. Kali ini dipukul tim Suriah, 1-4. Lebih memalukan lagi, dua pemainnya, Fandy Mochtar dan Zulkifli Syukur, diganjar kartu merah.

Pelanggaran bodoh tersebut (demikian menurut Foppe de Haan, pelatih mereka selama di Belanda) seperti mengulang momen bobrok serupa saat pertandingan pertama. Ketika itu timnas yang berlatih selama 4 bulan di Belanda dan menghamburkan biaya 28 milyar, dipukul tim dari negara yang kini dalam kemelut terancam perang sektarian setelah digencet oleh AS : Irak. Indonesia dilumat 0-6, dengan dua orang pemain kena kartu merah dan kartu kuning terpaksa dikantongi oleh 6 pemain lainnya.

Proyek Jalan Pintas Yang Gagal Total. Feri Rotinsulu, kiper timnas U-23 yang diwawancarai BBC Indonesia saat berlatih di Belanda, mengatakan dengan percaya diri bahwa ia dan kawan- kawan telah mengalami banyak peningkatan dan siap untuk merebut juara di Asian Games 2006. Ucapan berbau strategi kehumasan itu akhirnya hanya merupakan pepesan kosong belaka. Sebagaimana termuat di Harian Kompas, 22/11/2006 (gambar), timnas Indonesia U-23 gagal total.

Update : Dalam wawancara dengan BBC Siaran Indonesia, 27 November 2006, Manajer Timnas U-23 Rahim Sukasah ketika disinggung hasil jelek timnya dengan kebobolan 6-0, 4-1 dan 1-1, ia mengatakan “jangan hanya dilihat dari golnya, karena ofisial tim Malaysia juga memuji permainan anak-anak Indonesia.” Lucu. Apa yang layak dipuji dengan kartu merah dan kartu kuning yang diterima oleh timnas kita itu ? Rahim Sukasah juga berkilah, merujuk bahwa anak asuhnya masih muda-muda, berusia 17-20-an, tidak berpengalaman dalam turnamen resmi. Juga waktu persiapan yang mepet. Ia menyebut tim lain sudah dipersiapkan sejak 3-4 tahun lalu, sementara timnas kita persiapannya hanya 4 bulan. Apakah kekeliruan dalam persiapan yang fatal tersebut, yang pasti akan hanya terus berbuah kegagalan total, bakal tidak pernah menjadi pelajaran berharga bagi pengelola persepakbolaan nasional ?

Kekuatiran berat saya itu, ah, kini benar-benar terbukti. Kebenaran isi obrolan saya dengan Ponaryo Astaman di Hotel Agas Solo, 6 November 2006, bahwa sebagai pemain timnas dirinya tidak pernah diberikan sosialisasi peraturan cara-cara bermain sepakbola yang benar, kini rupanya menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan. Terbukti para pemain muda kita lebih parah dalam penguasaan hal-hal yang amat fundamental dalam bermain sepakbola.

Ignoransi berakibat fatal itu bahkan mungkin sudah meruyak di teater sepakbola Indonesia lebih lama lagi. Saya ingat peristiwa puluhan tahun lalu, dalam babak penyisihan Piala Dunia, seorang kapten Ronny Pattinasarany juga terkena kartu merah saat bertanding melawan tuan rumah di New Zealand !

Klangenan Raja-Raja Kecil. Malam ini (23/11/06), Radio BBC mewartakan keluhan mantan kapten Manchester United, Roy Keane. Ia yang kini menjadi manajer tim Sunderland mengaku kesal berurusan dengan para pemain sepakbola masa kini. Menurutnya, para pemain tersebut lebih suka membicarakan besarnya gaji atau bayaran ketimbang membicarakan sepakbola.

Wabah “mata duitan” serupa, ah, bukankah kini juga meruyak dalam persepakbolaan di Indonesia ? Bahkan menjadi perdebatan hangat. Menjelang musim kompetisi 2007 banyak tim perserikatan seperti berlomba-lomba meminta dana dari APBD daerahnya. Jumlahnya milyaran. Di masa reformasi ini, ketika rakyat semakin berani berbicara dan itu bagus untuk demokrasi, banyak warga yang bersuara kritis terhadap pengelolaan dana rakyat terkait dengan persepakbolaan di daerahnya.

Rata-rata mereka menyebutkan, bahwa anggaran milyaran itu tidaklah sepadan dengan manfaat yang diberikan oleh tim sepakbola kotanya. Belum lagi mencoloknya aroma KKN terselubung, dimana pengelola manajemen tim bersangkutan paling sering ditangani anak, menantu sampai kerabat sang pemimpin daerah. Belum lagi tudingan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam pemanfaatan dana-dana yang dikeruk dari rakyat itu.

Karut marut itu diawali dari niatan, niat ingsun, tujuan pengelolaan sepakbola di negeri kita yang dikuatirkan telah mengalami pergeseran. Apalagi ketika wacana otonomi daerah begitu gencar, menimbulkan dampak sampingan yang serius, tidak hanya dalam pengelolaan sepakbola, yaitu ketika para penguasa daerah bersangkutan merasa menjadi raja-raja kecil yang totaliter.

Sebagaimana perangai raja-raja di masa lalu, mereka pun cenderung ingin memiliki klangenan, kegiatan yang dapat digunakan untuk menghibur hati. Sokur-sokur bisa memberikan prestise, gengsi dan derajat. Klangenan yang tren, sekaligus mahal masa kini, tentu saja tim sepakbola.

Mungkin karena sudah terlalu lama tim sepakbola kita tidak mampu berbicara di tingkat regional, apalagi di level dunia, hal itu mengakibatkan rasa putus asa yang kronis. Pupusnya harapan dan kuatnya belitan rasa pesimistis, akhirnya hanya mendorong para raja-raja kecil, sang patron persepakbolaan daerah, memilih terkena penyakit miopia. Rabun dekat. Orientasi terhadap tim sepakbolanya hanyalah terbatas agar mampu berprestasi di dalam negeri saja, walau pun untuk tujuan tersebut mereka harus mau merogoh dompet lebih dalam guna mendatangkan para pemain-pemain dari manca negara.

Orientasi ke dalam, inward looking, sikap mental katak dalam tempurung, juga merasuki para petinggi PSSI kita. Mereka terkenal tidak konsisten. Peraturan dan keputusannya selalu berubah-ubah. Pengiriman timnas U-23 untuk berlatih di Belanda, tidak lain hanyalah proyek kehumasan. Pamrihnya, untuk menunjukkan kepada publik bola nasional bahwa mereka telah berbuat sesuatu dalam mempersiapkan keikutsertaan timnas kita dalam ajang internasional resmi. Proyek berbau selebritas. Proyek jalan pintas. Hasilnya, gagal total.

Republik Suporter : Ancaman Disintegrasi Bangsa ? Di tengah ancaman kebangkrutan prestasi persepakbolaan nasional masa kini, ada di mana suara para suporter sepakbola kita ? Kelompok-kelompok suporter di Indonesia itu telah saya juluki sebagai useful idiots, karena sebagai sosok-sosok naif yang mudah dimanfaatkan, mudah dimanipulasi, sehingga tidak mampu kritis terhadap jalannya pengelolaan tim-tim yang mereka dukung. Terutama menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat yang bermilyar-milyar dibandingkan dengan manfaatnya secara nasional

Mereka juga terkena wabah miopia. Mereka suka lucu. Sebagian besar mereka tidak mampu menjadi independen. Apalagi adanya peraturan baru dari PSSI yang mensyaratkan kelompok suporter sebagai “bagian” pengelolaan klub atau tim bersangkutan. Akibatnya, kelompok suporter itu bahkan tidak risi lagi untuk ikut menyusu kepada tim yang didukungnya. Misalnya dengan bekerja sebagai panitia pelaksana pertandingan. Pentolan-pentolan suporter yang rutin sebagai tukang kompas, dengan meminta-minta “gaji” dari para pemain untuk memperoleh recehan, merupakan rahasia umum sehari-hari. Tetapi akhir-akhir ini muncul fenomena lain, boleh disebut lucu atau dianggap sebagai hal yang serius, dalam dunia suporter sepakbola kita.

Adalah tokoh kemanusiaan dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang berkata, “Sepakbola merupakan salah satu aktivitas yang paling mampu mempersatukan umat manusia.” Ketika kita didera mabuk sepakbola di tengah demam Piala Dunia 2006, tentulah pendapat pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan yang sering berpakaian batik tersebut tentu tak bisa dipungkiri kebenarannya.

Tetapi di Indonesia, muncul gambar lain. Setiap kali mengamati siaran langsung pertandingan sepakbola lokal melalui televisi, saya mencatat spanduk-spanduk suporter sepakbola yang memproklamasikan kelompok mereka dengan sebutan republik. Hitung saja berapa banyak “negara suporter” yang mendukung timnya di divisi utama, divisi satu dan dua, yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Memproklamasikan kelompok suporternya dengan sebutan semacam itu mungkin bermaksud sebagai lelucon. Tetapi mungkin juga tidak. Apalagi bila dikaitkan dengan militansi buta kelompok-kelompok suporter di Tanah Air selama ini, terutama fenomena tawuran antarmereka, yang selalu merambah fihak-fihak lain di luar stadion pertandingan. Baik sebagai pelaku kerusuhan atau pun sebagai korban. Bukankah betapa mengerikan bahwa tawuran antarmereka kini telah diberi label baru, ibaratnya sebagai perang antar negara ?

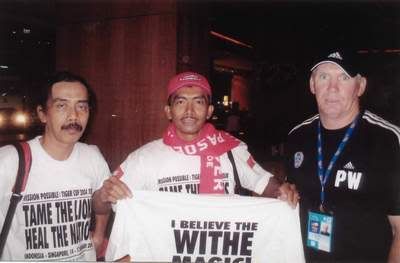

Untuk Indonesia Raya ! Stadion Kallang Singapura, 16 Januari 2005, menjadi saksi militansi suporter Indonesia dalam mendukung timnas di Final Piala Tiger 2005. Saya dan Mayor (kaos putih) berbaur dengan mahasiswa, juga tenaga kerja asal Indonesia, berbagai suku dan asal keturunan, merasakan gairah persatuan menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Sayang, timnas kita dewasa ini sangat jarang berjaya di ajang kompetisi internasional. Orientasi prestasinya cenderung hanya untuk konsumsi dalam negeri, memicu maraknya fanatisme kedaerahan, yang justru mengancam tererosinya rasa kebanggaan dan nasionalisme sebagai satu bangsa.

Fenomena maraknya label republik suporter dan potensinya yang semakin memicu sengitnya perang antarmereka, mengingatkan saya akan tesisnya Nicholas Negroponte, penulis buku terkenal Being Digital (1995) dari Media Lab, Massachusett Institute of Technology (AS), tentang negara-negara bangsa. Menurutnya, negara bangsa itu ibarat kapur barus, dari benda padat yang segera tergerus habis menjadi uap. Timor Leste yang kecil itu saja kini masih terancam terbelah menjadi dua negara.

Lalu bagaimana dengan Indonesia kita ?

Terserah kita. Melalui sepakbola kita bisa meneladani ucapan Nelson Mandela atau melalui sepakbola pula bisa kita tanamkan embrio militansi sampai fanatisme buta terhadap tim daerah kita sehingga mampu menjurus kepada terpecah-belahnya bangsa ini pula. Sampai kapan hal menyedihkan ini berlangsung ? Ayo suporter Indonesia, bangkitkan intelektualitasmu, asah ketajaman daya kritismu !

Budaya Selebritas, Budaya Kriminalitas ! Sikap mental suka menerabas dari pengelola sepakbola kita tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang marak terjadi dalam dunia para pesohor, selebritas kita. Kehebohan penyelenggaraan pelbagai reality show di televisi kita, sejak Akademi Fantasi Indosiar (AFI), Indonesian Idol, KDI, Kondangin, sampai acara kontes untuk para calon pelawak (API) dan bahkan dai, kita dapat menangkap gelombang geriap nafsu anak-anak muda kita yang luar biasa dalam upayanya meraih impian sebagai pesohor, selebritas.

Asal muasal semua gelora nafsu itu mudah ditebak. Yaitu akibat masifnya paparan media massa, terutama televisi, yang setiap hari membom ruang hidup kita dengan acara-acara infotainment, yang berisi informasi segala tetek-bengek kehidupan selebritis. Kebanyakan kandungan informasinya memang tidak ada nilainya, para selebritas yang jadi nara sumber pun banyak yang tidak pintar, tetapi bukan itu pesan utama yang penting dari tayangan televisi. Televisi berbicara dalam bahasa lain.

Ruedi Hofmann dalam bukunya Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi (1999) menjelaskan, berbeda dengan cara berpikir linear yang merupakan kekhasan budaya tulis, di televisi cara berpikirnya dalam bentuk spiral dengan selalu kembali kepada hal yang sama. Atau dalam bentuk mosaik dengan menjejerkan hal-hal yang sebetulnya tidak saling berkait, tetapi dalam kemajemukan dapat menghasilkan suatu kesan menyeluruh.

Di televisi, berbeda dari media cetak, kata-kata yang diucapkan bukan yang paling penting. Sering kata-kata bahkan kurang mendapat perhatian dan cepat dilupakan. Akan tetapi, kesan yang diperoleh berasal dari penampilan seorang tokoh, dari latar belakang dan lingkungannya, dari nada musik, dan sebagainya. Semua itu lebih penting dari kata-kata. Dari kesan-kesan yang dipancarkan oleh televisi seputar kehidupan glamor para pesohor, itulah yang membuat anak-anak muda kita terbius untuk melambungkan impiannya, ramai-ramai ingin secara instan menjadi selebritas seperti idola mereka !

Kalangan sosiolog berpendapat bahwa di dunia saat ini sedang bertempur antara dua budaya. Yaitu budaya hero, pahlawan, melawan budaya pesohor, selebritas. Budaya hero bercirikan suatu upaya pencapaian prestasi dengan bekerja keras, tekun, sabar, berproses langkah demi langkah, alami dan memakan waktu. Hal universal ini, menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People (1989), berlaku untuk semua tahap kehidupan, pada semua bidang perkembangan. Apakah belajar main piano, berlatih sepakbola, atau berkomunikasi. Juga berlaku untuk setiap individu, dalam perkawinan, keluarga, atau pun organisasi.

Muncul jebakan berbahaya. Prinsip atau fakta mengenai pentingnya proses seringkali kita fahami dan kita terima bila berlaku pada bidang-bidang yang bersifat fisik. Tetapi untuk memahaminya di bidang emosional, hubungan antarmanusia dan bahkan dalam karakter pribadi, ternyata tidak mudah dan lebih sulit. Bahkan ketika pun kita memahaminya, menerimanya dan berusaha hidup selaras dengan prinsip tersebut, ternyata merupakan hal yang lebih sulit lagi.

Akibatnya, kita selalu mudah tergoda untuk mencari terobosan, jalan pintas, mengharap dengan melompati beberapa langkah vital guna menghemat waktu dan usaha, tetapi diharapkan tetap mampu meraih hasil yang maksimal.

Sikap mental getol mengambil jalan pintas, itulah perwujudan budaya selebritas, yang cenderung ingin sukses secara instan dengan mengingkari proses alami suatu perkembangan. Anda ingin kaya raya tanpa dibarengi kerja keras dalam waktu lama ? Maka tak ayal, mewabahlah budaya korupsi. Ingin nampak berpendidikan tinggi, tetapi tak mau bersusah payah berkuliah ? Budaya jual-beli gelar akademi palsu meruyak dimana-mana. Sehingga pantaslah kalau kalangan sosiolog menyimpulkan betapa budaya selebritas itu berimpit ketat dengan budaya kriminalitas.

Sebagai ilustrasi lagi, beberapa tahun lalu terpapar realitas penerimaan kita terhadap budaya hero vs budaya selebritas. Itu tergambar saat seorang selebritas, penyanyi perempuan muda, terkenal, yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas karena diduga habis mengkonsumsi narkoba. Liputan media begitu hebat dan ribuan pelayat berjubelan menghadiri pemakamannya.

Sementara pada saat yang hampir bersamaan, wafatnya sosok hero, pekerja keras dan intelektual, pujangga Angkatan 30, Sutan Takdir Alisjahbana, hanya diantar belasan orang saja ketika menuju peristirahatannya yang terakhir .Gelegak budaya selebritas itu, kini, suka atau tidak suka, telah mengepung hidup kita. Mungkin kita tidak mampu lagi untuk menghindarinya.

Mengapa Singapura Berjaya ? Percayakan naluri Anda. Jangan berpikir, tetapi kerjapkan mata Anda. Begitu nasehat bukunya Malcolm Gladwell ini, bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan ajaib, yaitu mampu mengetahui sesuatu dalam hitungan dua detik, tanpa tahu apa alasannya. Iseng-iseng, formula buku ini saya gunakan untuk menilai pengelolaan persepakbolaan antara Singapura dibandingkan Indonesia. Anda setuju ?

Ketika bersama Mayor Haristanto usai mendukung anak-anak asuhan Peter Withe yang gagal di leg 2 Final Piala Tiger 2005, Singapura, di kios buku Times Newslink, Terminal 1 Bandara Changi, saya terpergok lagi dengan Malcolm Gladwell. Sebelumnya, di bilangan Orchards Road, ketika menjelajahi Borders, jaringan toko buku internasional yang luasnya mendekati separo lapangan sepakbola, saya menemui buku berjudul Blink : The Power of Thinking without Thinking (2005). Ini buku keduanya Gladwell. Saya telah memiliki buku pertamanya, The Tipping Point (2000).

Di Borders, konsentrasi saya sebenarnya ingin membeli buku bersubjek komedi dan manajemen ilmu pengetahuan (knowledge management), topik yang di-virus-kan kepada saya oleh Tika Bisono dan Mas Ito, alias Sarlito Wirawan Sarwono, ketika kami berinteraksi dalam acara Mandom Resolution Award 2004, di Hotel Borobudur, November 2004. Kedua buku incaran itu tidak saya temui. Maka pajangan buku Blink-nya Gladwell, saat itu, tidak begitu mengundang selera.

Tetapi di Changi, ketika sadar bahwa buku menarik itu mungkin masih beberapa bulan lagi dijual di Indonesia, saya nekad untuk membelinya. Gladwell dalam bukunya itu punya tesis, bahwa untuk menilai sesuatu keadaan kita dapat melakukannya hanya dengan mengambil, thin slice, irisan kecilnya. Contohnya, hanya dalam hitungan dua detik, seseorang mampu menentukan secara tepat sesuatu benda purbakala itu asli atau pun palsu.

Mengapa Singapura dapat menjadi juara Piala Tiger 2004/2005, berprestasi tinggi dan Indonesia harus keok dan keok lagi ? Dalam penerbangan kembali ke Indonesia dengan ValuAir, dengan mengambil teori Blink-nya Gladwell tersebut, saya mencoba memberikan jawaban atas apa yang terjadi :

Ho Peng Kee, presiden FAS/Football Association of Singapore adalah seorang profesor. Nurdin Halid, Ketua PSSI kita, adalah seorang koruptor. (Habis).

Penulis (kaos kuning) bersama FX Triyas Hadi Prihantoro, guru SMA St. Joseph Solo yang sekolahnya mengadakan acara temu muka dengan Timnas Senior PSSI yang berlatih di Solo sebelum terjun dalam Turnamen BV Cup di Vietnam, dengan hasil tiga kali kalah. Foto diambil di Stadion Manahan Solo, 6 November 2006.

Wonogiri, 23-24 November 2006

si

Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner@yahoo.com

Kartu Merah Ronny Pattinasarany ! Pemain favorit saya dini hari tadi membikin gol. Membobol gawang Carlo Cudicini, kiper Chelsea. Sepak pojok si warrior Torsten Frings ia sambut dengan tandukan mematikan. Dialah Per Mertesacker, bek tengah Werder Bremen, kelahiran Hannover, 29 September 1984. Juga bek andalan Jerman pilihan Jurgen Klinsmann di Piala Dunia 2006.

Momen dini hari 23 November 2006 tersebut cukup menghibur hati. Karena secara tradisional saya condong menjagoi tim-tim Jerman di Liga Champions. Artinya, perebutan satu tempat terakhir menuju 16 Besar dari grup A Liga Champions 2006 ini akan diperebutkan nanti tanggal 5 Desember 2006. Oleh tuan rumah dan juara bertahan Barcelona melawan Tim Borowski, Miroslav Klose, Per Mertesacker, Torsten Frings dkk. dari Werder Bremen yang berasal dari kota industri dan pelabuhan di tepian Sungai Weser, Jerman ini.

Saya sebut menghibur, karena di hari Rabu, 22 November 2006, saya harus kembali mengelus dada melihat sepak terjang timnas U-23 Indonesia di Asian Games 2006 Doha, Qatar. Bobby Satria dkk. kembali takluk dalam pertandingan keduanya. Kali ini dipukul tim Suriah, 1-4. Lebih memalukan lagi, dua pemainnya, Fandy Mochtar dan Zulkifli Syukur, diganjar kartu merah.

Pelanggaran bodoh tersebut (demikian menurut Foppe de Haan, pelatih mereka selama di Belanda) seperti mengulang momen bobrok serupa saat pertandingan pertama. Ketika itu timnas yang berlatih selama 4 bulan di Belanda dan menghamburkan biaya 28 milyar, dipukul tim dari negara yang kini dalam kemelut terancam perang sektarian setelah digencet oleh AS : Irak. Indonesia dilumat 0-6, dengan dua orang pemain kena kartu merah dan kartu kuning terpaksa dikantongi oleh 6 pemain lainnya.

Proyek Jalan Pintas Yang Gagal Total. Feri Rotinsulu, kiper timnas U-23 yang diwawancarai BBC Indonesia saat berlatih di Belanda, mengatakan dengan percaya diri bahwa ia dan kawan- kawan telah mengalami banyak peningkatan dan siap untuk merebut juara di Asian Games 2006. Ucapan berbau strategi kehumasan itu akhirnya hanya merupakan pepesan kosong belaka. Sebagaimana termuat di Harian Kompas, 22/11/2006 (gambar), timnas Indonesia U-23 gagal total.

Update : Dalam wawancara dengan BBC Siaran Indonesia, 27 November 2006, Manajer Timnas U-23 Rahim Sukasah ketika disinggung hasil jelek timnya dengan kebobolan 6-0, 4-1 dan 1-1, ia mengatakan “jangan hanya dilihat dari golnya, karena ofisial tim Malaysia juga memuji permainan anak-anak Indonesia.” Lucu. Apa yang layak dipuji dengan kartu merah dan kartu kuning yang diterima oleh timnas kita itu ? Rahim Sukasah juga berkilah, merujuk bahwa anak asuhnya masih muda-muda, berusia 17-20-an, tidak berpengalaman dalam turnamen resmi. Juga waktu persiapan yang mepet. Ia menyebut tim lain sudah dipersiapkan sejak 3-4 tahun lalu, sementara timnas kita persiapannya hanya 4 bulan. Apakah kekeliruan dalam persiapan yang fatal tersebut, yang pasti akan hanya terus berbuah kegagalan total, bakal tidak pernah menjadi pelajaran berharga bagi pengelola persepakbolaan nasional ?

Kekuatiran berat saya itu, ah, kini benar-benar terbukti. Kebenaran isi obrolan saya dengan Ponaryo Astaman di Hotel Agas Solo, 6 November 2006, bahwa sebagai pemain timnas dirinya tidak pernah diberikan sosialisasi peraturan cara-cara bermain sepakbola yang benar, kini rupanya menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan. Terbukti para pemain muda kita lebih parah dalam penguasaan hal-hal yang amat fundamental dalam bermain sepakbola.

Ignoransi berakibat fatal itu bahkan mungkin sudah meruyak di teater sepakbola Indonesia lebih lama lagi. Saya ingat peristiwa puluhan tahun lalu, dalam babak penyisihan Piala Dunia, seorang kapten Ronny Pattinasarany juga terkena kartu merah saat bertanding melawan tuan rumah di New Zealand !

Klangenan Raja-Raja Kecil. Malam ini (23/11/06), Radio BBC mewartakan keluhan mantan kapten Manchester United, Roy Keane. Ia yang kini menjadi manajer tim Sunderland mengaku kesal berurusan dengan para pemain sepakbola masa kini. Menurutnya, para pemain tersebut lebih suka membicarakan besarnya gaji atau bayaran ketimbang membicarakan sepakbola.

Wabah “mata duitan” serupa, ah, bukankah kini juga meruyak dalam persepakbolaan di Indonesia ? Bahkan menjadi perdebatan hangat. Menjelang musim kompetisi 2007 banyak tim perserikatan seperti berlomba-lomba meminta dana dari APBD daerahnya. Jumlahnya milyaran. Di masa reformasi ini, ketika rakyat semakin berani berbicara dan itu bagus untuk demokrasi, banyak warga yang bersuara kritis terhadap pengelolaan dana rakyat terkait dengan persepakbolaan di daerahnya.

Rata-rata mereka menyebutkan, bahwa anggaran milyaran itu tidaklah sepadan dengan manfaat yang diberikan oleh tim sepakbola kotanya. Belum lagi mencoloknya aroma KKN terselubung, dimana pengelola manajemen tim bersangkutan paling sering ditangani anak, menantu sampai kerabat sang pemimpin daerah. Belum lagi tudingan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam pemanfaatan dana-dana yang dikeruk dari rakyat itu.

Karut marut itu diawali dari niatan, niat ingsun, tujuan pengelolaan sepakbola di negeri kita yang dikuatirkan telah mengalami pergeseran. Apalagi ketika wacana otonomi daerah begitu gencar, menimbulkan dampak sampingan yang serius, tidak hanya dalam pengelolaan sepakbola, yaitu ketika para penguasa daerah bersangkutan merasa menjadi raja-raja kecil yang totaliter.

Sebagaimana perangai raja-raja di masa lalu, mereka pun cenderung ingin memiliki klangenan, kegiatan yang dapat digunakan untuk menghibur hati. Sokur-sokur bisa memberikan prestise, gengsi dan derajat. Klangenan yang tren, sekaligus mahal masa kini, tentu saja tim sepakbola.

Mungkin karena sudah terlalu lama tim sepakbola kita tidak mampu berbicara di tingkat regional, apalagi di level dunia, hal itu mengakibatkan rasa putus asa yang kronis. Pupusnya harapan dan kuatnya belitan rasa pesimistis, akhirnya hanya mendorong para raja-raja kecil, sang patron persepakbolaan daerah, memilih terkena penyakit miopia. Rabun dekat. Orientasi terhadap tim sepakbolanya hanyalah terbatas agar mampu berprestasi di dalam negeri saja, walau pun untuk tujuan tersebut mereka harus mau merogoh dompet lebih dalam guna mendatangkan para pemain-pemain dari manca negara.

Orientasi ke dalam, inward looking, sikap mental katak dalam tempurung, juga merasuki para petinggi PSSI kita. Mereka terkenal tidak konsisten. Peraturan dan keputusannya selalu berubah-ubah. Pengiriman timnas U-23 untuk berlatih di Belanda, tidak lain hanyalah proyek kehumasan. Pamrihnya, untuk menunjukkan kepada publik bola nasional bahwa mereka telah berbuat sesuatu dalam mempersiapkan keikutsertaan timnas kita dalam ajang internasional resmi. Proyek berbau selebritas. Proyek jalan pintas. Hasilnya, gagal total.

Republik Suporter : Ancaman Disintegrasi Bangsa ? Di tengah ancaman kebangkrutan prestasi persepakbolaan nasional masa kini, ada di mana suara para suporter sepakbola kita ? Kelompok-kelompok suporter di Indonesia itu telah saya juluki sebagai useful idiots, karena sebagai sosok-sosok naif yang mudah dimanfaatkan, mudah dimanipulasi, sehingga tidak mampu kritis terhadap jalannya pengelolaan tim-tim yang mereka dukung. Terutama menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat yang bermilyar-milyar dibandingkan dengan manfaatnya secara nasional

Mereka juga terkena wabah miopia. Mereka suka lucu. Sebagian besar mereka tidak mampu menjadi independen. Apalagi adanya peraturan baru dari PSSI yang mensyaratkan kelompok suporter sebagai “bagian” pengelolaan klub atau tim bersangkutan. Akibatnya, kelompok suporter itu bahkan tidak risi lagi untuk ikut menyusu kepada tim yang didukungnya. Misalnya dengan bekerja sebagai panitia pelaksana pertandingan. Pentolan-pentolan suporter yang rutin sebagai tukang kompas, dengan meminta-minta “gaji” dari para pemain untuk memperoleh recehan, merupakan rahasia umum sehari-hari. Tetapi akhir-akhir ini muncul fenomena lain, boleh disebut lucu atau dianggap sebagai hal yang serius, dalam dunia suporter sepakbola kita.

Adalah tokoh kemanusiaan dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang berkata, “Sepakbola merupakan salah satu aktivitas yang paling mampu mempersatukan umat manusia.” Ketika kita didera mabuk sepakbola di tengah demam Piala Dunia 2006, tentulah pendapat pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan yang sering berpakaian batik tersebut tentu tak bisa dipungkiri kebenarannya.

Tetapi di Indonesia, muncul gambar lain. Setiap kali mengamati siaran langsung pertandingan sepakbola lokal melalui televisi, saya mencatat spanduk-spanduk suporter sepakbola yang memproklamasikan kelompok mereka dengan sebutan republik. Hitung saja berapa banyak “negara suporter” yang mendukung timnya di divisi utama, divisi satu dan dua, yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Memproklamasikan kelompok suporternya dengan sebutan semacam itu mungkin bermaksud sebagai lelucon. Tetapi mungkin juga tidak. Apalagi bila dikaitkan dengan militansi buta kelompok-kelompok suporter di Tanah Air selama ini, terutama fenomena tawuran antarmereka, yang selalu merambah fihak-fihak lain di luar stadion pertandingan. Baik sebagai pelaku kerusuhan atau pun sebagai korban. Bukankah betapa mengerikan bahwa tawuran antarmereka kini telah diberi label baru, ibaratnya sebagai perang antar negara ?

Untuk Indonesia Raya ! Stadion Kallang Singapura, 16 Januari 2005, menjadi saksi militansi suporter Indonesia dalam mendukung timnas di Final Piala Tiger 2005. Saya dan Mayor (kaos putih) berbaur dengan mahasiswa, juga tenaga kerja asal Indonesia, berbagai suku dan asal keturunan, merasakan gairah persatuan menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Sayang, timnas kita dewasa ini sangat jarang berjaya di ajang kompetisi internasional. Orientasi prestasinya cenderung hanya untuk konsumsi dalam negeri, memicu maraknya fanatisme kedaerahan, yang justru mengancam tererosinya rasa kebanggaan dan nasionalisme sebagai satu bangsa.

Fenomena maraknya label republik suporter dan potensinya yang semakin memicu sengitnya perang antarmereka, mengingatkan saya akan tesisnya Nicholas Negroponte, penulis buku terkenal Being Digital (1995) dari Media Lab, Massachusett Institute of Technology (AS), tentang negara-negara bangsa. Menurutnya, negara bangsa itu ibarat kapur barus, dari benda padat yang segera tergerus habis menjadi uap. Timor Leste yang kecil itu saja kini masih terancam terbelah menjadi dua negara.

Lalu bagaimana dengan Indonesia kita ?

Terserah kita. Melalui sepakbola kita bisa meneladani ucapan Nelson Mandela atau melalui sepakbola pula bisa kita tanamkan embrio militansi sampai fanatisme buta terhadap tim daerah kita sehingga mampu menjurus kepada terpecah-belahnya bangsa ini pula. Sampai kapan hal menyedihkan ini berlangsung ? Ayo suporter Indonesia, bangkitkan intelektualitasmu, asah ketajaman daya kritismu !

Budaya Selebritas, Budaya Kriminalitas ! Sikap mental suka menerabas dari pengelola sepakbola kita tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang marak terjadi dalam dunia para pesohor, selebritas kita. Kehebohan penyelenggaraan pelbagai reality show di televisi kita, sejak Akademi Fantasi Indosiar (AFI), Indonesian Idol, KDI, Kondangin, sampai acara kontes untuk para calon pelawak (API) dan bahkan dai, kita dapat menangkap gelombang geriap nafsu anak-anak muda kita yang luar biasa dalam upayanya meraih impian sebagai pesohor, selebritas.

Asal muasal semua gelora nafsu itu mudah ditebak. Yaitu akibat masifnya paparan media massa, terutama televisi, yang setiap hari membom ruang hidup kita dengan acara-acara infotainment, yang berisi informasi segala tetek-bengek kehidupan selebritis. Kebanyakan kandungan informasinya memang tidak ada nilainya, para selebritas yang jadi nara sumber pun banyak yang tidak pintar, tetapi bukan itu pesan utama yang penting dari tayangan televisi. Televisi berbicara dalam bahasa lain.

Ruedi Hofmann dalam bukunya Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi (1999) menjelaskan, berbeda dengan cara berpikir linear yang merupakan kekhasan budaya tulis, di televisi cara berpikirnya dalam bentuk spiral dengan selalu kembali kepada hal yang sama. Atau dalam bentuk mosaik dengan menjejerkan hal-hal yang sebetulnya tidak saling berkait, tetapi dalam kemajemukan dapat menghasilkan suatu kesan menyeluruh.

Di televisi, berbeda dari media cetak, kata-kata yang diucapkan bukan yang paling penting. Sering kata-kata bahkan kurang mendapat perhatian dan cepat dilupakan. Akan tetapi, kesan yang diperoleh berasal dari penampilan seorang tokoh, dari latar belakang dan lingkungannya, dari nada musik, dan sebagainya. Semua itu lebih penting dari kata-kata. Dari kesan-kesan yang dipancarkan oleh televisi seputar kehidupan glamor para pesohor, itulah yang membuat anak-anak muda kita terbius untuk melambungkan impiannya, ramai-ramai ingin secara instan menjadi selebritas seperti idola mereka !

Kalangan sosiolog berpendapat bahwa di dunia saat ini sedang bertempur antara dua budaya. Yaitu budaya hero, pahlawan, melawan budaya pesohor, selebritas. Budaya hero bercirikan suatu upaya pencapaian prestasi dengan bekerja keras, tekun, sabar, berproses langkah demi langkah, alami dan memakan waktu. Hal universal ini, menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People (1989), berlaku untuk semua tahap kehidupan, pada semua bidang perkembangan. Apakah belajar main piano, berlatih sepakbola, atau berkomunikasi. Juga berlaku untuk setiap individu, dalam perkawinan, keluarga, atau pun organisasi.

Muncul jebakan berbahaya. Prinsip atau fakta mengenai pentingnya proses seringkali kita fahami dan kita terima bila berlaku pada bidang-bidang yang bersifat fisik. Tetapi untuk memahaminya di bidang emosional, hubungan antarmanusia dan bahkan dalam karakter pribadi, ternyata tidak mudah dan lebih sulit. Bahkan ketika pun kita memahaminya, menerimanya dan berusaha hidup selaras dengan prinsip tersebut, ternyata merupakan hal yang lebih sulit lagi.

Akibatnya, kita selalu mudah tergoda untuk mencari terobosan, jalan pintas, mengharap dengan melompati beberapa langkah vital guna menghemat waktu dan usaha, tetapi diharapkan tetap mampu meraih hasil yang maksimal.

Sikap mental getol mengambil jalan pintas, itulah perwujudan budaya selebritas, yang cenderung ingin sukses secara instan dengan mengingkari proses alami suatu perkembangan. Anda ingin kaya raya tanpa dibarengi kerja keras dalam waktu lama ? Maka tak ayal, mewabahlah budaya korupsi. Ingin nampak berpendidikan tinggi, tetapi tak mau bersusah payah berkuliah ? Budaya jual-beli gelar akademi palsu meruyak dimana-mana. Sehingga pantaslah kalau kalangan sosiolog menyimpulkan betapa budaya selebritas itu berimpit ketat dengan budaya kriminalitas.

Sebagai ilustrasi lagi, beberapa tahun lalu terpapar realitas penerimaan kita terhadap budaya hero vs budaya selebritas. Itu tergambar saat seorang selebritas, penyanyi perempuan muda, terkenal, yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas karena diduga habis mengkonsumsi narkoba. Liputan media begitu hebat dan ribuan pelayat berjubelan menghadiri pemakamannya.

Sementara pada saat yang hampir bersamaan, wafatnya sosok hero, pekerja keras dan intelektual, pujangga Angkatan 30, Sutan Takdir Alisjahbana, hanya diantar belasan orang saja ketika menuju peristirahatannya yang terakhir .Gelegak budaya selebritas itu, kini, suka atau tidak suka, telah mengepung hidup kita. Mungkin kita tidak mampu lagi untuk menghindarinya.

Mengapa Singapura Berjaya ? Percayakan naluri Anda. Jangan berpikir, tetapi kerjapkan mata Anda. Begitu nasehat bukunya Malcolm Gladwell ini, bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan ajaib, yaitu mampu mengetahui sesuatu dalam hitungan dua detik, tanpa tahu apa alasannya. Iseng-iseng, formula buku ini saya gunakan untuk menilai pengelolaan persepakbolaan antara Singapura dibandingkan Indonesia. Anda setuju ?

Ketika bersama Mayor Haristanto usai mendukung anak-anak asuhan Peter Withe yang gagal di leg 2 Final Piala Tiger 2005, Singapura, di kios buku Times Newslink, Terminal 1 Bandara Changi, saya terpergok lagi dengan Malcolm Gladwell. Sebelumnya, di bilangan Orchards Road, ketika menjelajahi Borders, jaringan toko buku internasional yang luasnya mendekati separo lapangan sepakbola, saya menemui buku berjudul Blink : The Power of Thinking without Thinking (2005). Ini buku keduanya Gladwell. Saya telah memiliki buku pertamanya, The Tipping Point (2000).

Di Borders, konsentrasi saya sebenarnya ingin membeli buku bersubjek komedi dan manajemen ilmu pengetahuan (knowledge management), topik yang di-virus-kan kepada saya oleh Tika Bisono dan Mas Ito, alias Sarlito Wirawan Sarwono, ketika kami berinteraksi dalam acara Mandom Resolution Award 2004, di Hotel Borobudur, November 2004. Kedua buku incaran itu tidak saya temui. Maka pajangan buku Blink-nya Gladwell, saat itu, tidak begitu mengundang selera.

Tetapi di Changi, ketika sadar bahwa buku menarik itu mungkin masih beberapa bulan lagi dijual di Indonesia, saya nekad untuk membelinya. Gladwell dalam bukunya itu punya tesis, bahwa untuk menilai sesuatu keadaan kita dapat melakukannya hanya dengan mengambil, thin slice, irisan kecilnya. Contohnya, hanya dalam hitungan dua detik, seseorang mampu menentukan secara tepat sesuatu benda purbakala itu asli atau pun palsu.

Mengapa Singapura dapat menjadi juara Piala Tiger 2004/2005, berprestasi tinggi dan Indonesia harus keok dan keok lagi ? Dalam penerbangan kembali ke Indonesia dengan ValuAir, dengan mengambil teori Blink-nya Gladwell tersebut, saya mencoba memberikan jawaban atas apa yang terjadi :

Ho Peng Kee, presiden FAS/Football Association of Singapore adalah seorang profesor. Nurdin Halid, Ketua PSSI kita, adalah seorang koruptor. (Habis).

Penulis (kaos kuning) bersama FX Triyas Hadi Prihantoro, guru SMA St. Joseph Solo yang sekolahnya mengadakan acara temu muka dengan Timnas Senior PSSI yang berlatih di Solo sebelum terjun dalam Turnamen BV Cup di Vietnam, dengan hasil tiga kali kalah. Foto diambil di Stadion Manahan Solo, 6 November 2006.

Wonogiri, 23-24 November 2006

si