Reporter TV Seksi Berkaki Belalang Dan Nasionalisme

(Sepakbola Dalam Kehidupan Seorang Epistoholik - 1)

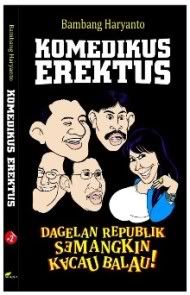

Oleh : Bambang Haryanto

Esai Epistoholica No. 23/Juli 2005

Email : epsia@plasa.com

Home : Epistoholik Indonesia

Pengantar : Tanggal 12 Juli 2000, di Kantor Tabloid BOLA Jakarta, saya telah mengusulkan tanggal tersebut sebagai Hari Suporter Nasional. Perwakilan kelompok suporter seperti dari Aremania (Malang), The Jakmania (Jakarta), Pasoepati (Solo) dan Viking Persib Fans Club, yang berhimpun saat itu secara aklamasi menyetujui gagasan saya tersebut. Prestasi saya sebagai pencetus Hari Suporter Nasional 12 Juli telah tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

Di bawah ini tersaji beragam bunga rampai buah pikiran saya sebagai seorang epistoholik sekaligus pencinta sepakbola. Termasuk mengenang balik peristiwa 12 Juli 2000. Juga merenungi mengenai makna nasionalisme dalam era globalisasi, setelah saya menyaksikan final Piala Tiger 2004/2005, baik di Jakarta mau pun di Singapura. Selamat menikmati. (BH).

“Siapakah Kurt Cobain ?”

“Pemain Manchester United !”

BAWA PULANG : ALYA ROHALI ! Kalau Anda suka menonton tayangan infotainment di televisi, tolong beritahu saya : siapa selebritis yang statusnya sebagai orang tua tunggal, single parent, saat ini ? Sosok yang bisa saya ingat saat ini baru satu : Alya Rohali.

Wanita semampai dan cantik ini pernah saya minta tanda tangannya, 12 Maret 2002. Di studio Indosiar, Jakarta Barat, usai kami mengikuti kuis “Siapa Berani ?” yang ia pandu. Alya Rohali dan juga Helmy Yahya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya di kaos kontingen saya yang ada slogan dan sekaligus lirik lagu yang kami bawakan untuk “merayunya” dalam kuis itu

Saat itu saya merasakan salah satu momen puncak kiprah saya sebagai suporter sepakbola Indonesia. Kontingen suporter yang mengikuti kuis heboh tersebut adalah Aremania (suporter Arema Malang), Jakmania (Persija Jakarta), Pasoepati (Pelita Solo), Viking (Persib Bandung) dan ASSI (Asosiasi Suporter Sepakbola Indonesia). Saya tergabung dalam kontingen ASSI, organisasi induk suporter sepakbola Indonesia yang sejak dari gagasan sampai saat pendeklarasiannya saya ikut membidaninya.

Kami berlatih tanggal 11 Maret 2002, di gedung sekolah Harapan Ibu, Ciputat, Jakarta Selatan. Di sekolah tempat penyanyi cilik bersuara malaikat, Sherina dan Sulis Hadad Alwi bersekolah, yang menjadi tuan rumah adalah Eko Haryanto. Selain sebagai suporter Persebaya, pengurus ASSI, ia juga guru sekolah Harapan Ibu tersebut.

Sigit Nugroho, Ketua ASSI, memimpin kontingen berlatih. Dari Viking (suporter Persib tetapi tinggal di Jakarta) tampil Agus Rahmat, Eri Hendrian, Tantry, Margaretha “Nonny” Malaihollo dan Maureen “Audry” Malaihollo. Juga Erwin Fitriansyah, suporter Surabaya. The MaczMan (suporter PSM) diwakili Andre “Daeng” Pangeran dan dua temannya. Slemania Jabotabek diwakili dua orang. Dari suporter Persikota, tampil dua wakil. Pasoepati (Solo) diwakili Ryan Adhianto, Taufik Ismail (kini telah meninggal), Andi Setyawan dan Bambang Haryanto.

Aktor utama pada sesi latihan itu adalah Eko “Bonek” Haryanto. Ia pula yang telah memilihkan lagu bersemangat, mudah diingat, liriknya pun heroik untuk mengiringi aksi panggung kontingen ASSI. “Lagu ini lagu demonya mahasiswa saat tumbangnya Soeharto”, tutur Eko. Lagu tersebut langsung kita setujui.

Kemudian nakal saya kumat. Saya melakukan modifikasi liriknya sehingga ending lagu kontingen ASSI tersebut punya daya ledak kejutan humornya. Ketika gladi resik, floor director kuis itu tersenyum simpul. Lirik lengkapnya akhirnya berbunyi :

Wahai suporter sepakbola kita

Di mana pun kini kau berada

Yuk bersatu seia sekata

Untuk ASSI, kita jaya

Maju ASSI terus maju

Ajaklah dia, dia, dia

Tuk bergabung beradu kreasi

Di arena Siapa Berani

Helmy, Alya Rohali

Memberi peluang rejeki

Kalah menang kita tak peduli

Bawa pulang Alya Rohali !

Bawa pulang Alya Rohali !

Helmy Yahya tinggal di sini !

Saat itu Alya belum bercerai. Kini statusnya sebagai single parent, mungkin menunjukkan bahwa dirinya tidaklah sendirian. Saya punya adik perempuan, masih muda, juga berstatus sama. Sedang kalau Anda pernah membaca novelnya Nick Hornby, About A Boy, akan Anda temui tokoh pria bernama Will yang pernah menyatakan bahwa para ibu tunggal, wanita cantik, atraktif, belum punya pasangan, jumlah mereka ribuan di London, adalah ciptaan terbaik yang pernah ia ketahui !

Novel ini menceritakan lika-liku pria lajang, Will, yang menyusup masuk dalam organisasi para orangtua tunggal, SPAT : Single Parent – Alone Together. Ia berpura-pura sebagai ayah seorang anak dan berstatus cerai. Lalu terlibat hubungan asmara dengan ibu tunggal yang punya kecenderungan melakukan bunuh diri dan terbelit hubungan persahabatan yang unik dengan anak lelakinya.

Anak lelaki umur 12 tahun ini, bernama Marcus, juga antik. Kalau anak seumurnya suka penyanyi MC Hammer, Snoop Doggy Dog atau Paul Weller, ia justru menyukai Mozart (“yang paling saya sukai adalah Symphony No. 40 in G Major, sementara A Musical Joke, belum saya temukan di mana lucunya”), juga penyanyi tahun 60-an, generasi pesta musik Woodstock, Joni Mitchell. Marcus suka menyenandungkan lagu Joni Mitchell yang terkenal, “Big Yellow Taxi“ :

Late last night I heard the screen door slam

And a big yellow taxi carried off my old man

Don't it always seem to go

That you don't know what you've got till it's gone

They paved paradise and they put up a parking lot

(Shoo-bop-bop-bop-bopbop)

Marcus juga menyukai penyanyi reggae berambut gimbal dari Jamaica, Bob Marley. Saking kuper-nya, saat diajukan nama penyanyi kelompok Nirvana, Kurt Cobain, justru ia menyebutnya bahwa Cobain adalah pemain sepakbola dari klub Manchester United.

Kisah Will dan Marcus telah difilmkan dengan bintang Hugh Grant. Novel ini kemudian mengingatkan saya bahwa pengarangnya, Nick Hornby, memiliki ucapan yang persis menggambarkan perasaan saya terhadap sepakbola. Katanya :

“Saya jatuh cinta kepada sepakbola seperti halnya ketika jatuh cinta kepada seorang wanita. Semuanya berlangsung secara tiba-tiba, tanpa pikiran kritis, juga tidak berpikir mengenai kesakitan yang bakal diakibatkannya “

Dari ucapan inilah tulisan ini saya mulai. Berisi pelangi beragam kisah seorang epistoholik yang menyukai sepakbola !

THE GLORIOUS GOAL ! Ketika Inggris menjadi Juara Dunia 1966, saya mendengar dari siaran pandangan mata radio milik teman sekelas di SD Wonogiri III, Sugeng Sudewo. Pertandingan Piala Dunia yang saya saksikan pertama kali di televisi adalah Piala Dunia 1974 di Jerman. Saya menontonnya di rumah Eyang Laksmintorukmi, Tamtaman, Baluwarti, lingkungan lingkar tembok dalam Kraton Surakarta, Solo.

Momen bermain sepakbola yang tidak terlupakan adalah ketika kelas saya, 1 B SMP Negeri I Wonogiri mengalahkan kelas 1 A. Saat itu saya rehat sebentar, meminum air tawar yang ditimba dari sumur dekat lapangan Sukorejo. Ketika masuk lagi, ada operan bola. Kalau dalam peraturan sekarang saya jelas off-side, tetapi saya terus.

Ibarat melakukan serangan solo, walau tak secanggih gocekan Maradona ketika menaklukkan Terry Butcher sampai Peter Shilton di Piala Dunia 1986, akhirnya saya berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Kipernya adalah sobat dekat saya waktu SD, rumahnya yang berjarak 200 meter dari rumah saya adalah tempat saya bermain pingpong, sekaligus teman asyik berbagi cerita mengenai buku-buku serial cerita Nogososro Sabukinten-nya SH Mintardjo dan Bende Mataram karya Herman Praktikto. Teman saya itu adalah Sugeng Sudewo. Kali ini saya berhasil membobol gawang yang ia jaga.

Berpuluh tahun kemudian, bila saya jalan kaki pagi dan melintasi lapangan Sukorejo ini, momen kenangan the glorious goal tersebut sering muncul kembali ! (BH).

IDE MARY FURLONG DAN ANCAMAN KIPER. Sepakbola bisa bersinergi dengan teknologi informasi. Bukunya John Hagel III dan Arthur G. Armstrong yang diterbitkan oleh Harvard Business School Press (1997), Netgain : Expanding Markets Through Virtual Communities, saya baca sambil berselang-seling menonton sepakbola.

Lokasinya di lapangan sepakbola kompleks IKIP (kini Universitas Negeri Jakarta), Rawamangun. Di sebelah barat lapangan tersebut terdapat masjid besar dan dari berandanya kita seperti berada di tribun terhormat untuk menonton sepakbola.

Buku Netgain itu saya beli sebagai hadiah ulang tahun saya ke 44, 24 Agustus 1997. Saya membelinya di Toko Buku Gramedia Matraman, Jakarta Timur. Harganya, Rp. 104.200,00. Sumber rujukan untuk membeli buku ini adalah laporan khusus The Economist, majalah bisnis Inggris yang bergengsi.

Saya mulanya sih rada pesimis apakah buku ini bisa segera tersedia di Jakarta. Ternyata saya keliru. Iklan dari Toko Buku Gramedia yang dimuat di Kompas, 15 Agustus 1997, memuat buku tersebut. Sungguh kebetulan, artikel saya berjudul “Ancaman dan Peluang Masa Depan Internet” dimuat di harian Media Indonesia, 7 dan 14 Agustus 1997. Honor tulisan tersebut sebagian untuk membeli buku idaman ini.

Buku Netgain ini merupakan manifesto bagi pebisnis generasi baru yang hendak mengeksploitasi ekonomi online. Berbeda dibanding gerakan rush yang menghebat di awal pertumbuhan Internet, di mana kuatnya dorongan mabuk berbisnis di Internet dengan membuka beragam gerai maya, yang akhirnya berakhir dengan bust, ketika pebisnis Internet ramai-ramai bergelimpangan dijemput kematian, buku ini menyarankan strategi lain.

Bangunlah dulu komunitas maya Anda di Internet. Komunitas ini merupakan pengejawantahan naluri orang untuk membina hubungan. Misalnya, sesama penderita diabetes atau kanker, akan terdorong untuk bergabung, bisa saling curhat, saling menguatkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menerima cobaan.

Salah satu komunitas yang dirujuk sebagai contoh adalah SeniorNet, komunitas maya bagi kaum pensiunan. Dimulai dari proyek penelitian di Universitas San Francisco tahun 1986 oleh Dr. Mary Furlong, lalu diluncurkan di Internet pada tahun1990. Dalam komunitas maya itu warga dapat bergabung dalam kelompok forum Christian Corner, Sahabat Yang Bercerai, Pensiunan Pegawai Negeri sampai Wiraswastawan Senior.

Mary Furlong menerangkan filosofi kerja komunitas tersebut : “Aspek paling penting dari SeniorNet bahwa para warga adalah juga para produsernya. Mereka adalah kreator. Mereka sumber talenta. Kami hanya merangkainya secara bersama”

Dr. Mary Furlong kemudian menemukan istilah bahasa Perancis, troisieme age, the third age, usia ketiga, untuk sebutan periode kehidupan saat seseorang bebas melakukan apa yang ia inginkan. Periode Usia Pertama, seseorang berkembang sebagai pribadi. Periode Usia Kedua, mengejar karier dan membentuk keluarga. Di Usia Ketiga, usia pensiun, dirinya menjadi miliknya sendiri.

Berbeda dari anggapan bahwa masa pensiun adalah saat dirinya tidak lagi dibutuhkan, lalu menjadi apatis dan loyo, sebenarnya masa pensiun merupakan waktu terbaik untuk mengembangkan kreativitas, terus belajar dan terus bereksplorasi.

Sebagaimana telah saya tulis dalam surat pembaca di Kompas Jawa Tengah (17/11/2004), fenomena di AS tentang kaum lansia yang tetap aktif dan terus belajar ditunjukkan dengan data bahwa pengguna Internet yang terbanyak justru berasal dari kelompok demografis usia 50-an ke atas. Alias kaum usia ketiga, para pensiunan !

Kembali ke sepakbola. Suatu sore saya melihat pertandingan latihan, di mana para pemainnya adalah para remaja. Saya tertarik mengamati teriakan berbau ancaman salah seorang penjaga gawang, yang berbadan bongsor, kepada pemain back yang mengawal daerah pertahanannya secara gigih. Pemain belakang itu berbadan kecil, tetapi semangat bertarungnya mungkin mirip Ivan Cordoba asal Kolombia yang menjadi kapten Inter Milan saat menjuarai Copa Italia 2005 yang lalu.

Apa teriakan ancaman sang kiper kepada pemain back-nya tersebut ? Saya mencatatnya :

“Kalau musuh lolos, lu gue injek-injek !” (BH).

MENAKLUKKAN BONEK, POPOR SENJATA DAN BUNGA. Kereta api luar biasa (KLB) Pasoepati tiba di Stasiun Gubeng Surabaya sekitar jam 11.30. Tanggal 6 April 2000. Dari Stasiun Balapan Solo 12 rangkaian gerbong kereta api yang khusus disewa untuk membawa suporter Pelita Solo ke Surabaya bolak-balik itu dilepas oleh Walikota Solo Slamet Suryanto.

Inilah tur pertama kali bagi sekitar 1850 Pasoepati keluar kota dengan kereta api carteran ! Tidak tanggung-tanggung. Langsung terjun ke kota yang terkenal dengan boneknya, berbekal tema From Solo With Love yang diadaptasi dari judul filmnya Sean Connery, si Agen 007, From Russia With Love. Kami datang untukmu Surabaya, membawa cinta untuk Anda !

“Surabaya shock melihat kami yang membuat merah stasiun Gubeng !”, begitu aku tulis dalam buku harianku. Di sisi lain, stasiun ini juga menggodaku untuk sedikit bernostalgia. Tahun 1974 aku pernah berjualan koran dan majalah di sini, beberapa hari, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan keluyuran ke Bali.

Setelah mampir di wartel stasiun untuk mengirim fax berupa siaran pers mengenai makna dan tujuan tur Pasoepati ke Stasiun TVRI Surabaya, saya ikut rombongan yang bersiap bergerak jalan kaki beriringan menuju Tambaksari.

Seminggu sebelumnya saya sebagai Menteri Media dan Propaganda Pasoepati telah mengirim surat ke pelbagai surat kabar Surabaya, seperti Surabaya Post, Surya dan Tabloid Libero, yang isinya Pasoepati mengucapkan kulo nuwun, permisi, minta ijin kepada warga Surabaya untuk berkunjung secara bersahabat ke kota mereka.

Satu surat kami dimuat di Surya, dan seorang warga Surabaya sudi menelpon ke markas Pasoepati untuk menyampaikan simpati sekaligus ucapan selamat datang.

Ucapan permisi dari Pasoepati juga terungkap melalui bahasa bunga. Telah disiapkan puluhan untaian bunga imitasi warna-warni, di mana padanya tergantung kertas mungil berisi tema From Solo With Love dan ucapan pesan-pesan damai dan bersahabat dari warga Solo untuk Surabaya.

Pada sepanjang melakukan long march Gubeng–Tambaksari, yang mendapat pendampingan rekan-rekan PFC (Persebaya Fans Club) berseragam kaus hijau pupus bertuliskan sponsor Hartono Kroto Kristal dan juga rekan Yayasan Suporter Surabaya (YSS) dengan rompi yang bernomor punggung besar-besar, Pasoepati menyapa hati Surabaya dengan bunga.

Bintangnya adalah Lintang Rembulan, gadis cantik SD di bantu kakaknya Ayu Permata Pekerti, yang dengan rada malu-malu membagikan bunga. Ada personil pasukan Brimob, polisi lalu lintas, penjual buah, rumah-rumah di tepian jalan, pengendara motor, juga anak-anak sebayanya yang nampak dengan senang menerimanya.

Sentuhan kecil ini esok harinya menjadi sesuatu yang tidak terduga dan membanggakan warga Pasoepati. Harian Surya (7/4/2000) di halaman depan memasang foto close-up dan keterangan berbunyi :

“Senapan otomatis petugas Brimob diselipi bunga plastik, tanda kasih sayang dari suporter Pasopati (seharusnya Pasoepati –BH) Solo”.

Pesan yang ingin disampaikan kepada Surabaya dari lubuk hati Pasoepati, rupanya telah sampai kepada sasaran yang dituju. Dengan sempurna. (BH).

BUNG HATTA DAN HARI SUPORTER NASIONAL. Klub sepakbola mana yang paling tua di Indonesia ? Mungkin klub yang berasal dari Padang, yang didirikan oleh orang Belanda di tahun 1901. Namanya : Padangsche Voetbal Club (PSV).

Beberapa tahun kemudian muncul enam tim berikutnya, termasuk tiga tim beranggotakan warga etnis Minang dan satu klub dari kesatuan tentara yang bernama Sparta. Julukan ini mengambil nama dari legenda Yunani, menggambarkan sosok-sosok tangguh dan suka perang, hingga populer dijadikan nama tim sepakbola di lingkungan tentara Hindia Belanda saat itu.

Tahun 1905 ada tujuh klub bergabung membentuk asosiasi WSVB (West Sumatran Football Association). Sejarah mencatat bertahun kemudian WSVB bertahan sebagai persatuan klub sepakbola yang memungkinkan klub dengan anggota beragam etnis, yaitu Minang, Eropa dan Cina, melaksanakan kompetisi dan duduk berdiskusi dalam satu meja.

Arena bertanding mereka punya nama keren, Plein van Rome (Stadion Roma), berupa lapangan luas dengan rumput bagus, karena merupakan tempat upacara dan parade militer dilaksanakan. Apabila kompetisi berlangsung, seputar stadion akan didirikan dinding penghalang terbuat dari anyaman bambu seperti kini juga biasa terjadi saat pertandingan tarkam (antarkampung) dilangsungkan di Solo dan sekitarnya.

Kerusuhan sepakbola rupanya juga sudah meruyak saat itu. Freek Colombijn, doktor antropologi lulusan Leiden yang lama tinggal di Padang (sejak usia 9 tahun ia bermain di posisi bek kanan pada klub tertua Belanda, Haarlemsche Football Club) dalam tulisannya memaparkan bahwa kerusuhan saat itu tidak dapat dilihat dengan teori kacamata modern seperti halnya kasus berandal sepakbola (hooligans), melainkan dalam konteks masyarakat yang plural.

Sepakbola saat itu, katanya, merupakan sarana mengekspresikan identitas sesuatu etnis dalam beroposisi dengan etnis lainnya. Itu terjadi karena tiap klub saat itu memang hanya menghimpun anggota dari etnis yang sama, dan pertandingan antarklub merupakan sarana pelepasan uneg-uneg mereka terhadap etnis lainnya.

Kerusuhan sering meletus apabila terjadi pertandingan antarklub yang didukung oleh latar belakang etnis yang berbeda. Kerusuhan serupa juga pernah meletus di Kalimantan Barat, dan di Jakarta pun terjadi pada tahun 1909. Di Jawa pada jaman kolonial itu, perasaan tidak suka terhadap etnis lain sempat memunculkan istilah “main Padang” dari lapangan sepakbola. Artinya, merujuk kepada seseorang yang berlaku curang, baik dalam bisnis atau pun ketika bermain sepakbola.

Tetapi dari lapangan sepakbola Padang di jaman itu, jelas tidak hanya memunculkan bahan ejekan semata. Sungguh mengejutkan, bahwa wakil presiden pertama kita, Bung Hatta, yang dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1902 di desa Aur Tajungkang, kini jadi bagian pusat Kota Bukit Tinggi, Padang, semasa hidupnya juga menggemari sepakbola.

Sejauh manakah Anda mengenal Bung Hatta ? Saya sendiri belum pernah membaca-baca bukunya. Informasi normatif yang teringat bahwa beliau disebut sebagai Bapak Koperasi, yang diperingati tiap tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Tanggal itu kebetulan adalah juga tanggal di mana pada tahun 2000 saat pentolan suporter dari Aremania, The Jakmania, Pasoepati dan Viking, bertemu dan bersepakat mencetuskannya sebagai Hari Suporter Nasional. Berikut reportase Tabloid BOLA (14/7/2000) mengenai peristiwa yang melibatkan diri saya sebagai salah satu fokusnya :

DEKLARASI 12 JULI :

MENYEPAKATI HARI SUPORTER NASIONAL

Rabu, 12 Juli 2000. Di ruang rapat Redaksi BOLA, Jalan Pal Merah Selatan 3 Jakarta, sebuah kesepakatan telah diambil. Dalam dialog seusai santap siang, para kelompok suporter pembaru menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Suporter Nasional (HSN).

Mereka adalah Aremania, The Jakmania, dan Pasoepati, yang sudah kerap beraksi dengan segala kreativitasnya, serta Viking Persib Fans Club yang ingin menjejaki langkah langkah ketiga pendahulunya.

“Kelak tiap tahun kita akan memperingati hari persaudaraan antarsuporter se-Indonesia dengan kegiatan-kegiatan positif bersifat sosial. Kita akan berkumpul lagi seperti ini. Terima kasih kepada BOLA yang telah menjembatani dan memberi perhatian secara aktif terhadap perkembangan suporter di Indonesia”, papar Bambang Haryanto dari Departemen Humas dan Media Pasoepati.

Bambang-lah yang mengusulkan penetapan HSN dan semua peserta mendukungnya. Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum penyatuan visi dan mempererat tali silaturahmi antarkelompok suporter yang beragam.

Para kelompok suporter diwakili para pentolannya masing-masing. Sebut saja Yuli Sugiarto dan Muhammad Noer dari Aremania. Mayor Haristanto selaku Presiden Pasoepati. The Jak langsung dipimpin Ferry Indrasjarief dan Faisal, sementara Viking diwakili Eri Hendrian dan Nandang Leo Rukaran. Acara dipandu Sigit Nugroho, Koordinator Liputan Sepakbola Nasional BOLA.

Dialog informal berjalan penuh keakraban dalam semangat kesetaraan. Mereka saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran dalam mengorganisasikan kelompoknya.

Peserta sepakat bahwa wadah kelompok suporter bisa menjadi sarana untuk menularkan virus positif, seperti persaudaraan, sportivitas, serta antikekerasan. “Inilah salah satu cara untuk mengikis sikap fanatisme sempit di kalangan suporter”, sebut M. Noer dari Aremania. (Josep/cw-6).

Kembali ke topik Bung Hatta. Selebihnya, pada tahun 1980-an di kampus Universitas Indonesia, Rawamangun, saya hanya dapat melihat sepintas-lintas sosok putri sulung beliau, Meutia Hatta, yang merupakan dosen di Antropologi FSUI saat itu. Kini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Di bulan Agustus 2002 ketika berlangsung peringatan seabad Bung Hatta, sosok beliau sedikit demi sedikit terkuak. Menurut penuturan anak angkat beliau, Des Alwi asal Banda, tempat Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Tjipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri diasingkan pemerintah kolonial 66 tahun silam, terungkap salah satu bacaan Bung Hatta adalah kisah petualangan Baron von Munchaussen.

Bagi saya, buku tentang baron yang kisahnya sangat gila-gilaan itu mampu memuaskan gelora khayal anak-anak. Salah satu adegan ceritanya adalah ketika baron dan kuda yang ia tunggangi terjebak pada sebuah rawa. Keduanya terancam tenggelam. Ketika air rawa sudah setinggi leher kudanya, baron pun punya akal jitu.

Ia kepit erat tubuh kuda dengan kedua kakinya. Lalu dengan tangan ia tarik rambutnya sendiri sekuat tenaga. Baron dan kudanya pun terangkat ke permukaan dan urung tenggelam di rawa. Berjuang dengan kekuatan sendiri model baron tersebut, itukah pesan yang kemudian mengilhami Bung Hatta tentang pentingnya gerakan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa ini ?

Saya tidak tahu.

Lebih lanjut ketika membaca Tempo edisi khusus 100 Tahun Bung Hatta (12/12/2002), makin terbukakan sisi menarik dari pribadi dirinya. Masa remaja Hatta tidak semata-mata diisi dengan urusan ilmu dan agama.

Sebagai anak muda, dia juga menemukan kesenangan hidup, joei de vivre, salah satunya ada di Plein van Rome, lapangan sepak bola yang terletak di alun-alun kota, di depan kantor Gemeente. Padang. Hatta bergabung dalam klub sepak bola Young Fellow. Pemainnya terdiri anak-anak Belanda dan pribumi. Klub ini pernah menjadi juara Sumatera selama tiga tahun berturut-turut semasa Hatta menjadi anggotanya.

Marthias Doesky Pandoe (78 tahun), seorang wartawan tua dari Padang, menyimpan banyak kenangan tentang periode ini. Menurutnya, teman-teman sepermainan Hatta yang pernah ditemuinya bercerita bahwa proklamator kita adalah gelandang tengah, sesekali dia menjadi bek, yang tangguh. Orang-orang Belanda memberinya julukan onpas seerbar, sukar diterobos begitu saja.

Rahim Oesman, bekas temannya di MULO yang belakangan menjadi dokter ahli penyakit dalam, adalah tukang jinjing sepatu bola Hatta. Dengan menenteng sepatu itu, dia bisa masuk ke lapangan pertandingan dan menonton pertandingan dengan gratisan. Kegemaran Hatta pada bola tak hilang ketika dia telah menjadi salah satu tokoh politik terpenting Indonesia. Dia tak pernah absen menonton pertandingan besar.

Dan Hatta adalah salah satu dari dua tokoh, selain Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu menjadi Ketua KONI, yang mendapat hadiah kartu gratis untuk menonton sepakbola dari Ali Sadikin tatkala mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat sebagai Ketua PSSI.

Di masa tuanya, Hatta tetap menggemari bola dan mengenang Plein van Rome. Pada awal 1970-an, saat Pandoe bertamu ke rumah Hatta di Jakarta, tuan rumah bertanya, “Di mana letak Plein van Rome sekarang ?” Pandoe menjawab bahwa lapangan bola itu masih ada, tapi kini telah menjadi alun-alun Kota Padang. Namanya sudah berganti menjadi Lapangan Imam Bonjol, yang berlokasi tepat di depan Kantor Balai Kota Padang.

Umpama Bung Hatta masih hidup, kira-kira klub mana yang menjadi favoritnya ? Siapakah pemain bek nasional dan dunia yang menjadi idolanya ? Juga menarik untuk didengar, apa saja komentarnya mengenai prestasi tim nasional sepakbola Indonesia selama ini ? (BH).

REPORTER TV SEKSI BERKAKI BELALANG DAN NASIONALISME. Anda pernah menonton film Year of the Dragon yang dibintangi oleh Michael Rourke dan John Lone ? Film ini mengenai upaya polisi di New York membasmi gerombolan kriminal bawah tanah yang digerakkan oleh mafia Cina yang berseteru dengan mafia Vietnam.

Film seru ini pernah jadi obrolan antara saya dan Felisia, mahasiswi yang mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta. Nama lengkap Felisia panjang sekali, ada lima suku kata. Ia menyukai aktor yang memainkan penjahat Cina yang tampan, John Lone, sementara saya menyukai pemain figuran, Tracy Tsu, yang menjadi reporter televisi. Felisia dan Tracy punya kemiripan. Sama-sama unik berwajah oriental. Rambutnya pun sama-sama pendek. Tracy punya kaki seperti kaki belalang. Gorgeous leg. Tya juga punya kaki belalang.

Felisia pernah memberi saya foto. Dirinya sedang memeluk boneka Teddy Bear dan berdiri di depan poster Victoria Principal. Saya pernah membaca hasil riset di majalah Psychology Today bahwa kecantikan itu dapat menular. Hasil riset ini lalu aku gunakan sebagai senjata untuk memuji, “bahwa Victoria Principal jadi nampak cantik karena ketularan dari Felisia” Ia bilang tak percaya. Tetapi ia jelas menyukainya.

Dari Felisia saya ingin belajar mengenai urut-urutan hirarki dalam manajemen kantor atau pabrik. Saya ingin menulis artikel untuk mengoreksi persepsi salah kaprah dan parah di kalangan pencari kerja bahwa yang menentukan dalam penerimaan karyawan baru adalah bagian personalia.

Semula Felisia bersikap defensif. Ia tak percaya bahwa apa yang aku utarakan itu adalah hal sebenarnya. Ia rada mau membuka diri setelah saya kirimi kaos hasil rancangan saya, bergambar tokoh astronomi dari Cornell University yang maha terkenal, Carl Sagan. Novel Carl Sagan berjudul “Contact” telah difilmkan dan dibintangi aktris pemenang Oscar, Jodie Foster. Juga kemudian Felisia aku hadiahi buku kumpulan humorku. Suatu saat Felisia juga memberi kabar, “aku lihat buku kumpulan humormu di toko buku”.

Felisia pernah saya gombali, bahwa benar rata-rata pria itu berorientasi visual. Suka sama wanita yang cantik. Tetapi cantik saja tidak cukup. Sejatinya, lelaki pertama kali dan yang paling utama, menyukai wanita yang punya intelejensia. Lalu punya selera humor, bersikap mandiri, dan barulah kecantikan. Pendapat ini bukan rekaan gombal saya sendiri, tetapi dari artikel “What Men Really Think About Women” karya Pete Hamill di majalah Cosmopolitan (April 1988). Kutipannya :

Intelligence. All my friends say this is the most important quality. They are not interested in slow-witted or purposefully ignorant women. Men of all ages express contempt for the smart woman who plays dumb out of fear her intelligence will turn men off. “If she hiding her brains”, one man contends, “she’ll hide others things too”

Jadi, jangan ragu, Felisia, tunjukkan harta karun intelejensiamu itu. Sebab kalau wanita menyembunyikan intelejensianya, pastilah ia juga menyembunyikan hal-hal penting lainnya. Misiku sukses. Felisia lalu memberi saya bagan-bagan hirarki manajemen perkantoran yang saya perlukan.

Kalau saja saat itu pemusik yang aku sukai, Yanni, sudah mengeluarkan album berjudul “Yanni Live At The Acropolis With The Royal Philharmonic Concert Orchestra”, maka akan aku katakan ke Felisia, “namamu terkenal dan mendapat tepuk tangan gemuruh di Acropolis”.

“Tak percaya ? Setelah mendengar nomor “Santorini” yang indah penuh emosi dan bergemuruh, “Until The Last Moment”, “Keys to Imagination”, dan “The Rain Must Fall”, dengarkan ungkapan cinta yang menyentuh dari Yanni sebelum memainkan judul lagu yang semirip indahnya namamu”

Stop ! Tulisan ini bukan bertopik cinta atau rayuan. Tetapi tentang nasionalisme. Tracy atau pun Felisia memang sama-sama keturunan etnis Cina, tetapi apa warna nasionalisme yang tertanam di dada mereka ? Indonesianis terkenal Benedict G. Anderson ( New Left Review 9, May–June 2001) punya cerita menarik.

Empat tahun lalu, ceritanya, Pak Ben, begitu konco-konco Indonesianya menyebut akrab nama beliau, mengajar seminar mengenai nasionalisme di Universitas Yale. Untuk itu ia meminta para mahasiswanya untuk menyatakan apa identitas nasional mereka.

Di antaranya terdapat tiga orang mahasiswa, yang menurut pengamatannya, beretnis Cina berdasar raut muka dan warna kulitnya. Tetapi ketiganya ternyata memberikan jawaban yang mengagetkan dirinya dan juga seluruh isi kelas.

Mahasiswa pertama yang beraksen Pantai Barat Amerika secara tegas bahwa ia punya nasionalisme sebagai orang Cina, walau ia lahir di Amerika dan belum pernah mengunjungi Tanah Leluhur. Mahasiswa kedua mengaku ingin menjadi warga Taiwan. Ia berasal dari keluarga pendukung KMT (Koumintang), gerakan Cina Nasionalis yang tergusur dari daratan Cina bersama Chiang Kai-shek tahun 1949. Ia lahir di Taiwan dan tidak ingin disebut sebagai etnis Cina.

Mahasiswa yang ketiga, berkata sambil kuat nada marahnya : “Saya warga Singapura. Saya bosan dan capek menanggapi penilaian orang-orang Amerika bahwa saya orang Cina. Saya bukan orang Cina !”. Begitulah, Pak Ben lalu menyimpulkan, satu-satunya mahasiswa yang mengaku memiliki nasionalisme Cina ternyata orang Amerika !

Cerita Pak Ben itu mirip hal yang saya alami saat saya dan Mayor Haristanto, melakukan perjalanan sebagai suporter sepakbola mendukung tim nasional di Final Piala Tiger 2004/2005 di Stadion Kallang, Singapura (16/1/2005).

Saat menunggu pengurusan boarding pass di Bandara Soekarno-Hatta, saya mengajak mengobrol seorang pria muda yang dari raut wajah dan kulitnya beretnis Cina. Saya menyapa memakai bahasa Indonesia. Alamak, ternyata ia berasal dari Hongkong.

Kami berganti obrolan dalam bahasa Inggris. Ia mengaku secara moral ingin mendukung kemenangan tim Indonesia. Ia mungkin ingin menyenangkan hati kami, setelah membaca tulisan di kaos kami : Tame The Lions & Heal The Nation. Jinakkan Singa-Singa & Sembuhkan Luka Bangsa.

Ketika kami menaiki pesawat, berbarengan pula dengan rombongan 20-an mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang akan melakukan kunjungan belajar ke Singapura dan Malaysia. Saya sempat mengobrol dengan mereka. Termasuk obrolan tentang sepakbola.

Kemudian saat mengatur tas di bagasi dalam pesawat, di belakang saya ada suara rada berisik : ”Soccer boys. Soccer boys”. Kuping ini menjadi risih. Lalu saya menengok ke arah suara tersebut dan kami saling berbagi senyum. Tanyaku sok akrab :

“Excuse me. Are you Singaporean ?”

”Yeah”

“See you tonight at Kallang Stadium. Good luck to you”

Kedua warga Singapura yang beretnis Cina itu lalu membalas ramah. Ketika pesawat mengudara, sebenarnya aku pengin ngobrol-ngobrol. Tetapi mereka tertidur. Kita saling melambai dan bertukar senyum lagi saat seusai mengambil tas-tas kita dari ban berjalan di Bandara Changi. Juga dengan si Hongkong tadi. Ah, sepak bola. Bahasa universal antarbangsa !

Malamnya, saya terjun di tengah-tengah gemuruh suporter sepakbola Indonesia di tribun timur Stadion Kallang, Singapura. Dari wajah dan kulitnya banyak yang beretnis Cina. Tetapi di pipi-pipi atau jidat mereka, baik cewek atau cowok, diberi warna kebanggaan : merah-putih. Tetapi saya juga bisa ngomong jowo dengan salah satu dari mereka. Chandra, lulusan SMA Negeri III Solo asal Palur, yang kini belajar di Nanyang University, Singapura.

Ketika saya dan Mayor berbaur di tengah mereka, lalu secara demonstratif membentangkan spanduk besar kami yang bertuliskan “BANGKIT INDONESIA !”, muncul keajaiban. Seperti dikomando, seluruh penghuni tribun serentak berbarengan menyanyikan lagu Indonesia Raya !

Dahsyat. Bikin merinding. Mengharukan. Menggetarkan hati.

Kedatangan kami berdua yang ibarat katalis dalam mempercepat reaksi kimia sehingga mampu mengubah atmosfir tribun suporter Indonesia saat itu menjadi lebih hidup, rupanya menarik perhatian Chan Yi Shen. Ia wartawan olahraga koran The Straits Times, Singapura. Kemudian ia mengajakku untuk menyingkir dari keriuhan dan melakukan wawancara. Apa yang kami obrolkan, akan saya laporkan di tulisan lain.

Nasionalisme kami yang dibakar lagu “Indonesia Raya” semakin mendidih ketika suporter tuan rumah yang sebanyak 55.000 mulai menyanyikan lagu-lagu. Saat itu pertandingan telah dimulai. Serentak kami menimpalinya dengan chanting hasil adaptasi Ole, ole, ole, ole ! Ole, ole., yang diubah secara instan.

Semangatnya sungguh jahil. Meledek. Dampaknya bermakna magis sekaligus tragis, karena mampu mengerosi atau bahkan membungkam kebanggaan atau rasa nasionalisme kubu tuan rumah :

Impor, impor, impor , impor ! Impor, impor !

Singapura akhirnya juara, menang 2-1. Secara agregat : 5-2. Esoknya koran The Straits Times (17/1/2005) di halaman depan memajang foto kapten timnasnya Aedi Iskandar mengangkat Piala Tiger tinggi-tinggi. Judul beritanya, “Tiger Cup victory for Lions”. Masih mending, gumamku, Aedi Iskandar yang esok harinya sempat berfoto denganku di Changi, adalah warga keturunan Melayu.

Kemudian bila melongoki isi koran The Straits Times lebih dalam, akan kita temui hal ganjil. Terdapat 4 seri adegan foto jungkir balik penyerang Singapura, Agu Casmir, setelah mencetak gol. Agu adalah warga Singapura. Tetapi kulitnya hitam. Sementara pemain belakangnya, Daniel Bennet, adalah bule kelahiran Inggris.

Impor, impor, impor , impor ! Impor, impor !

Sementara koran lain The New Paper, melukiskan kemenangan Singapura dengan kata-kata yang inklusif, bersemangat untuk melibatkan emosi seluruh bangsa dan tersaji indah. Belum pernah saya temukan metafora serupa di koran-koran Indonesia. Di halaman depan tertulis besar-besar :

“Kemenangan ini bukan tentang piala. Sungguh. Apa yang kita raih adalah kebanggaan sebagai warga Singapura biasa yang berprestasi. Seperti halnya para finalis Singapura Idol, tidak ada pemain superstar dalam tim sepakbola kita. Tetapi kita mencintai semua yang telah bekerja keras karena mereka adalah diri-diri kita sendiri !”

“Diri-diri kita sendiri” itu tercermin dalam foto besar di halaman 4. Dengan judul besar, “Our spirit”, dibawahnya terpajang foto saat pemain timnas Singapura berangkulan, membentuk lingkaran dan merunduk berdoa bersama. Tetapi ada satu wajah yang menonjol. Dirinya tidak merunduk. Rambutnya keriting dicat kuning keemasan. Wajahnya berkulit hitam. Ia, Agu Casmir. Kelahiran Nigeria.

Impor, impor, impor , impor ! Impor, impor !

Kebanggaan nasionalisme Singapura, negara yang populasinya didominasi warga keturunan etnis Cina, justru diwakili wajah seorang kulit hitam kelahiran Nigeria ? Aku bingung.

Mungkinkah ejekan suporter Indonesia dengan teriakan impor, impor, impor ! justru tidak relevan dan tidak punya nilai lagi di jaman globalisasi saat ini ?

Nicholas Negroponte dalam bukunya Being Digital (1995) telah bilang bahwa negara bangsa ibarat kapur barus. Dari bentuk padat yang segera habis menguap menjadi gas. Nasionalisme kemudian hanya ibarat penyakit cacar, yang kini nyaris telah tereradikasi dari muka bumi ini. Apalagi Albert Einstein pun pernah bilang : Nasionalisme adalah penyakit kekanak-kanakan. Nasionalisme adalah penyakit sampar umat manusia !

Wow ! Betapa aku kini hidup di jaman yang hebat. Atau justru jaman yang menakutkan bagi kelangsungan republik yang negara bangsa ini ? (BH).

Wonogiri, 3 Juli 2005